Une visite d’une journée, au départ de Kiev, dans un lieu maudit du 20e siècle.

Samedi 14 février

28 avril 1986 : au petit matin, toutes les alarmes de la centrale nucléaire de Forsmark, en Suède, se déclenchent. Elles ont détecté un niveau de radioactivité anormal. Par crainte d’une fuite radioactive interne, l’ensemble du site est évacué. Des analyses montreront que la contamination est extérieure. Elle vient de l’est.

Voici comment le monde occidental a découvert qu’il s’était passé quelque chose en Ukraine. « Un accident de gravité moyenne », rassure l’agence de presse TASS le 29 avril. « D’une gravité extrême », admettra Gorbatchev le 14 mai.

Ce qu’il s’est passé : le 26 avril, à 1h23 du matin, l’augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur 4 de la centrale nucléaire Lénine, située à Tchernobyl, a conduit à la fusion du cœur. Cela a entraîné une explosion et la libération d’importantes quantités d’éléments radioactifs dans l’atmosphère (sauf en France, grâce à nos postes-frontières).

La centrale de Tchernobyl se trouve à environ 110 kilomètres au nord de Kiev. Il nous faut environ deux heures pour nous y rendre. C’est un véritable calvaire pour quelques-uns d’entre nous, suite à la soirée d’hier.

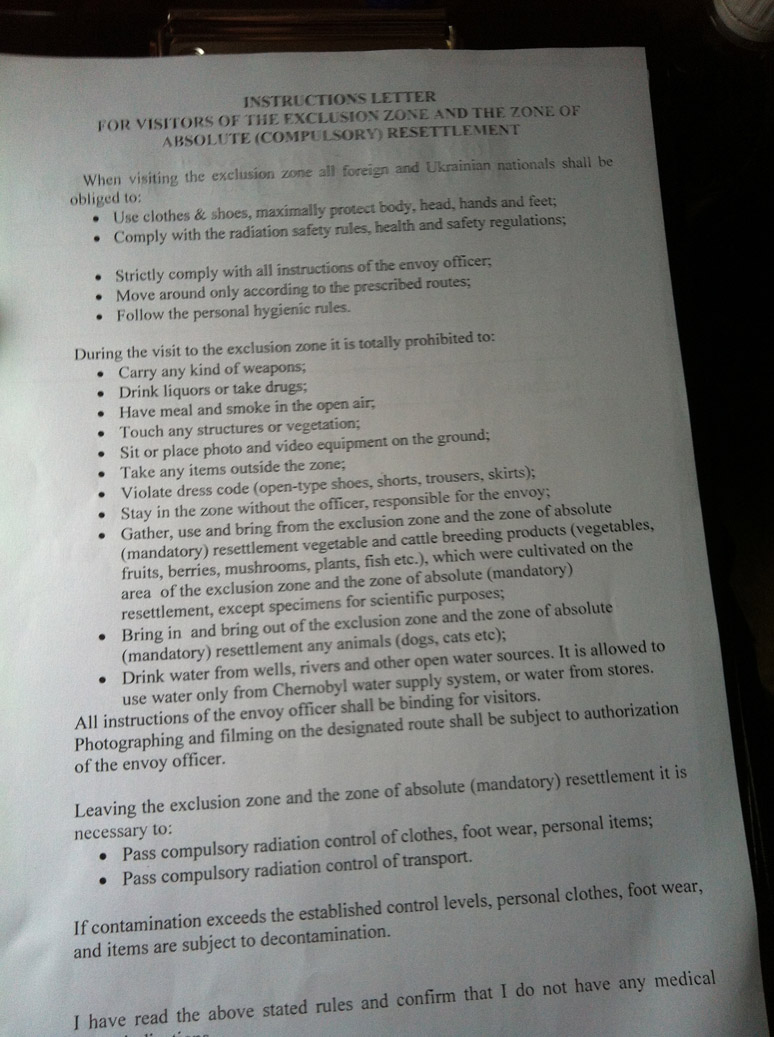

Nous arrivons à un premier check-point, qui marque l’entrée de la zone d’exclusion de 30 kilomètres qui entoure la centrale. Il est possible d’y pénétrer à condition d’être dûment enregistré auprès des autorités, dans le cadre d’une excursion organisée. Il nous est demandé de signer ce qui me semble être une décharge de responsabilité pour le gouvernement en cas de problème et un règlement. Il est notamment interdit de ramasser des objets ou de la terre, de poser nos appareils photos par terre ou de boire de l’eau du site. Merci pour le conseil, mais je ne pense pas que qui ce soit irait boire l’eau d’une rivière, à Tchernobyl ou ailleurs.

La zone d’exclusion de 30 kilomètres de rayon couvre environ 2.600km², à cheval sur le territoire ukrainien et biélorusse. Les deux villes et 70 localisées qui s’y trouvaient furent vidés de leurs habitants dans les deux semaines ayant suivies la catastrophe. Au total, environ 250.000 habitants y vivaient. Le village de Tchernobyl, qui a donné son nom à la centrale, est l’un de ceux-là. Quelques personnes y vivent encore : des habitants âgés qui n’ont pas voulu quitter les lieux et des travailleurs temporaires.

Nous traversons plusieurs de ces villages, dont on distingue les habitations éventrées à travers d’épais rideaux d’arbres. Ici, la nature a repris ses droits et est intouchable : les arbres sont contaminés et essayer d’en couper un risquerait de libérer des isotopes radioactifs enfouis.

Notre premier arrêt a lieu à Tchernobyl même, village presque fantôme, qui compte toutefois un hôtel-restaurant. Vous vous en doutez, ça ne se bouscule pas au portillon.

Le panneau annonçant l’entrée de Tchernobyl. A l’époque, l’endroit devait représenter un immense espoir pour le futur.

Cette caserne est toujours en activité aujourd’hui. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas un coin tranquille, au contraire. Le principal danger auquel ils font face est celui des feux de forêt. En brûlant, les arbres libèrent des éléments radioactifs. A plusieurs reprises (en 1992 puis en 2010), le taux de césium 137 dans l’atmosphère a augmenté en raison de feux de forêts.

Le monument en hommage aux pompiers a été financé par des dons de particuliers et sculpté par les soldats du feu eux-mêmes.

Cela sera encore le cas pour les millénaires : les éléments radioactifs les plus dangereux ne devraient atteindre leur demi-vie que dans 900 ans et il faudrait théoriquement 48.000 ans pour que le reste de la radiation s’épuise.

Par moment, le crépitement du compteur Geiger s’emballe. Signe que nous passons dans une zone plus irradiée…

Là, la radioactivité est élevée: 23,4 mSv. En France, la dose moyenne reçue en France est d’environ 2,4 mSv/an/personne.

Dernier moment de recueillement avant de quitter le village au « parc du souvenir ». Les visiteurs y sont accueillis par la statue d’un ange sonnant l’une des trompettes de l’Apocalypse. Un symbole qui sied parfaitement au lieu. Derrière s’étendent les tombes des seuls 56 morts ayant été officiellement reconnus pendant 15 ans par l’Ukraine.

Le bip bip bip du compteur Geiger se fait plus insistant.

Nous nous arrêtons dans une école maternelle, sur le bord de la route. Il n’y reste rien que des lits rouillés et des manuels scolaires. Des poupées abandonnées semblent avoir été places à des endroits stratégique pour donner un aspect plus tragique à la scène… qui n’avait pas besoin de cela.

La centrale maudite est maintenant toute proche. Sur le bord de la route, on aperçoit une construction de taille impressionnante : il s’agit de la cuve de refroidissement prévue pour les réacteurs 5 et 6, dont la construction avait débuté en 1981 puis arrêtée après l’accident. Les autres réacteurs ne possèdent pas une telle cuve : ils étaient refroidies par la rivière. Mais les calculs ont montré que sa température aurait trop augmenté avec deux réacteurs en plus.

Au détour d’un virage, nous voyons apparaître la centrale et le dôme de confinement en cours de construction. On s’arrête pour le panorama et quelques explications.

La centrale est composée de 4 réacteurs. Après l’explosion, qui a donc éventré le réacteur 4, les trois autres furent arrêtés, puis redémarrés fin 1986 après leur décontamination.

Le 11 octobre 1991, c’est au tour du réacteur 2 de s’enflammer et s’effondrer. Il n’est jamais réparé, pour des raisons de coût.

Le réacteur 1 fut définitivement arrêté en novembre 1996. Le réacteur no 3, qui était le dernier réacteur encore en service à la centrale, fut arrêté définitivement en décembre 2000.

Suite à l’explosion, après un combat acharné contre l’incendie, des centaines de milliers de « liquidateurs » sont mis à contribution pour construire un sarcophage autour du réacteur. A ce moment-là, la radioactivité sur le toit atteignait 10.000 à 12.000 röntgen par heure. Sachant que la dose mortelle est d’à peu près 400 röntgens en une année, le bilan humain chez les liquidateurs – surnommés les « robots biologiques », puisque même les robots tombaient en panne à cause de la radioactivité – est extrêmement lourd.

Trente ans plus tard, ce sarcophage construit à la hâte et dans des conditions extrêmes présente de nombreuses fissures laissant s’échapper de plus en plus la radioactivité. La structure est aussi globalement affaiblie et pourrait s’effondrer.

Dès la fin des années 1990, il a été jugé urgent de construire un second sarcophage autour du premier. En septembre 2007, un contrat a été signé entre la centrale de Tchernobyl et le consortium Novarka (mené par Vinci et Bouygues) pour sa construction. Le projet est financé par une vingtaine de pays, pour un montant d’1,5 milliard d’euros.

La nouvelle enceinte sera garantie un siècle. En forme d’arche, elle pèsera plus de 18 000 tonnes, mesure 150 m de long et est haute de 105 m. Les travaux doivent aboutir l’année prochaine. Nous sommes donc parmi les derniers à pouvoir voir l’ancien sarcophage : l’année prochaine à la même époque, les touristes ne verront plus que l’imposante structure.

Par sécurité, le dôme a été construit à quelques centaines de mètres du réacteur et, à son achèvement, sera glissé sur des rails vers son emplacement final. La déconstruction du site, menée en grande partie par des robots (ce qui explique le coût du chantier), pourra alors être menée en toute sécurité.

Rassurez-vous, officiellement on ne risque pas grand chose à être aussi proche de la centrale : tout a été goudronné, la majorité de la radioactivité est donc piégée sous nos pieds.

Le principal « intérêt » de la zone n’est en fait pas la centrale, dont on n’approchera pas plus, mais la ville de Pripiat, à trois kilomètres de là.

Fondée en 1970, la ville comptait environ 50.000 habitants en avril 1986, dont la grande majorité des employés de la centrale.

Le 26 avril, les habitants ne sont pas mis au courant de l’explosion. Les enfants sont envoyés à l’école, les adultes vaquent à leurs occupations. Une course à pied est même organisée par une école : elle fait le tour de la centrale.

Certains sont quand même nerveux : des militaires basés en ville détectent une augmentation des niveaux de radiation. Alors qu’ils se dirigent vers la centrale, leurs compteurs s’affolent. Ils comprennent qu’il s’est passé quelque chose.

La population commence à paniquer et l’évacuation de la ville est décidée le 27 avril, trente heures après l’explosion. Un convoi de l’armée soviétique composé de chars et de 1.225 autocars (il fait 20 kilomètres de long) est mobilisé pour évacuer les habitants, qui ont reçu l’ordre de ne rien emporter. Officiellement, leur départ n’est que temporaire. Deux ou trois jours, maximum.

Ils ne reviendront jamais. Pripiat est aujourd’hui une ville fantôme, une Pompeï des temps modernes qui ne voit passer que quelques touristes par jour.

Nous nous arrêtons sur la place centrale et pénétrons dans le supermarché. Il ne reste rien : malgré les radiations et les contrôles, tout ce qui avait la moindre valeur a été pillé, jusqu’aux fils électriques, qui ont été fondus pour en récupérer le cuivre. La police a bien abattu quelques pillards, mais comment voulez-vous surveiller une telle zone…

Dans l’auditorium, des affiches à la gloire de l’URSS et de Lénine rappellent que la ville se préparait aux célébrations du 1er mai. Ce jour avait même été choisi pour inaugurer un parc, où rouille une grande roue qui n’a jamais tourné. Elle est devenue le symbole de la ville.

La ville, quant à elle, est devenue un symbole de la menace nucléaire civile – comme l’est Hiroshima pour le nucléaire militaire. Elle apparaît dans de nombreux films, clips (comme Marooned, de Pink Floyd), chansons (CS137, de Ludwig Von 88) ou jeux vidéo (STALKER: Shadow of Chernobyl, ou plus récemment une mission dans un Call of Duty).

Nous les gars de Pripiat

Marchons tous la tête basse

Soulevant de nos pas lâches

Une poussière flambée de honte

Arpentant sans sourciller

Des avenues vidées de vie

Sur le sol où brûle la neige

En particules assez traîtresses

Notre guide nous montre les endroits les plus intéressants et/ou importants de la ville : l’auditorium, le gymnase, la piscine, l’école…

Un artiste a réalisé une oeuvre dans cette dernière, associant des masques à gaz et des poupées. Il semble que ces masques aient été apportés sur les lieux seulement pour cette mise en scène: ils n’ont jamais été distribué aux habitants. Et pour cause, ils seraient totalement inutiles face à des radiations.

Notre guide, n’est pas très regardant sur ce que nous faisons, et alors que je traîne pour prendre des photos dans la piscine, je me rends compte que le groupe a disparu. Faute de les retrouver, je m’éloigne un peu et entre dans un immeuble d’appartements. Il n’y a plus de portes nulle part, il est donc facile de se promener.

Seul dans ces lieux vides, où les seuls bruits viennent des planchers qui grincent, la visite prend un tour franchement effrayant.

Mais le plus effrayant est finalement ce qu’on ne voit pas : nulle trace de guerre ou de catastrophe naturelle. La menace est présente partout, mais invisible. L’impression qui en ressort est que toute vie a simplement disparu, comme ça, pouf. C’est une sensation très étrange.

Les radiations sont bien plus élevées ici qu’aux abords de la centrale, car la ville n’a jamais été nettoyée alors qu’une touche d’asphalte a été déversée autour des bâtiments nucléaires. Mais officiellement, la visite de Pripiat est sans danger : l’élément de langage répété par tous les guides est qu’un voyageur « reçoit plus de radiations lors d’un vol Paris-New York qu’en une journée passée ici ». Le musée de Tchernobyl, a Kiev, est plus prudent et se contente d’un : « on n’a aucune idée de l’impact de cette visite sur le corps humain ».

Sur ce sujet, je vous conseille d’ailleurs cet article (en anglais) qui explique pourquoi Pripiat est toujours inhabitable alors que des millions de personnes vivent à Hiroshima et Nagasaki.

J’entends déjà certains me demander l’intérêt d’aller à Tchernobyl (alors que je pourrais aller au Club Med, comme tout le monde, ce qui en plus aurait l’avantage de rassurer ma mère). Il est multiple : c’est d’abord un bon moyen de se sensibiliser aux dangers du nucléaire (ce que j’écrivais plus haut : la sensation qui toute une population a disparu sans laisser de traces, ça marque). Pripiat est aussi devenu, de fait, un musée grandeur nature d’une ville de l’époque soviétique.

J’ai autant, tout simplement, un intérêt pour les zones abandonnées et leur évolution. Voir à quelle vitesse la nature reprend ses droits et réaliser que des zones – où des milliers de gens ont vécu, se sont aimé, sont morts – peuvent simplement disparaître m’interpelle (à ce sujet, je recommande l’excellent essai Homo Disparitus, où le journaliste américain Alan Weisman se base sur des exemples concrets, comme Pripiat, Varosha à Chypre ou l’île japonaise d’Hashima, pour étudier ce qui se passerait si l’homme disparaissait du jour au lendemain).

Notre visite terminée, nous retournons au village de Tchernobyl pour un repas chaud bien mérité. J’avais beau avoir un collant Damart (eh oui) et de bonnes chaussures, je suis frigorifié. La température ressentie approche les -15°. Certains de mes camarades ont passé la journée à marcher dans la neige, avec de simples Converse aux pieds. Ils ont dû souffrir.

Aux deux check-points, nous passons dans des détecteurs de radiations. Il arrive qu’elles s’accumulent dans les chaussures, qui doivent alors être jetées. Ou au niveau des mains, pour ceux qui ont manipulé des objets.

Nous passons tous les détecteurs sans encombre (ouf ! J’aurais été bien embêté de devoir continuer mon voyage en chaussettes) et repartons vers Kiev. Deux nouvelles heures de route où je peux rattraper un peu mon sommeil en retard…

À Kiev, une (mauvaise) surprise nous attend : la loi martiale à semble-t-il été décrétée et entrera en vigueur à partir de minuit. Qu’à cela ne tienne, nous sortons quand même festoyer près de la place Maidan, dans un restaurant où l’on commande la viande au kilo. Un festin de rois, arrosé de bière, pour onze personnes : 50 euros.

Malgré la pression de Gareth, qui remet en cause ma Celticité (Celtitude ?), je rentre à l’hôtel après le dîner, alors que les plus motivés enchaînent avec un autre bar. Hier soir m’a suffit : j’ai dormi 4h la nuit dernière et ait eu mal au crâne toute la journée. M’est d’avis que ce n’était pas à cause des radiations.