Mes premiers pas en Amérique du Sud, dans une atmosphère chargée de cendres et de mises en garde.

Dimanche 17 avril

Et de six ! A moins de 30 ans, j’ai posé le pied sur l’ensemble des continents habités de notre belle planète. Pas mal, non ? Il ne me manque plus que l’Antarctique pour compléter le tableau, mais pour l’instant, le budget est un peu trop conséquent pour moi ! En descendant de l’avion, je ne baise pas le sol comme Jean-Paul II, mais je suis quand même un peu ému de débarquer.

Je suis ici pour une semaine seulement, tout seul, avec comme principal objectif de voir la chute d’eau de Salto Angel, la plus haute du monde. Avec son million de kilomètres carré, le Venezuela est grand comme la France et l’Allemagne réunies. Une semaine, c’est donc très court. Mais on fait avec ce qu’on a : contrairement aux légendes qui circulent, je ne suis pas « tout le temps en vacances ».

Pour ne pas perdre de temps, mon voyage est organisé par Young Pioneer Tours, que les fidèles lecteurs de ce blog (salut Benpro !) connaissent maintenant très bien.

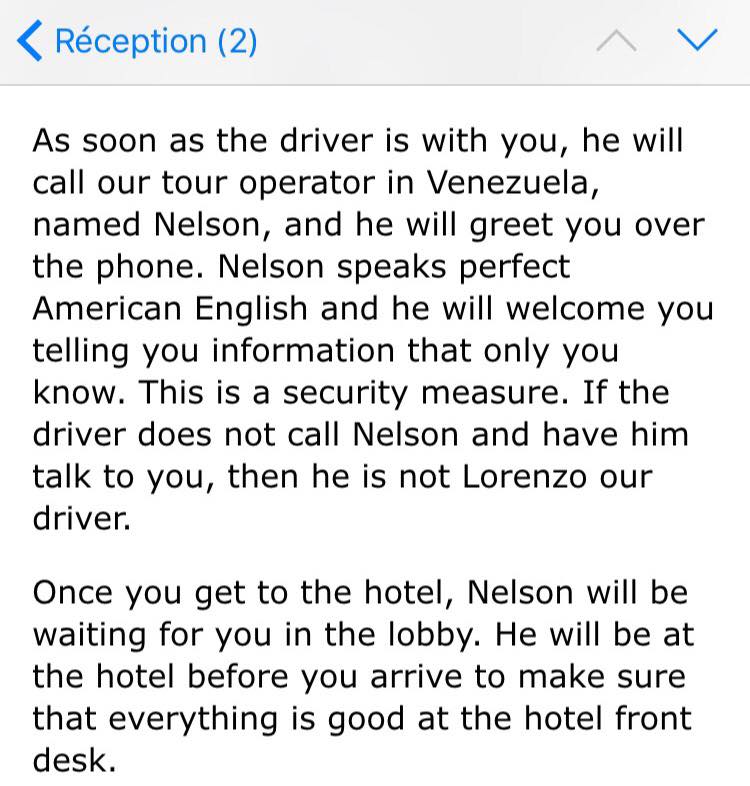

A la sortie de l’avion, je passe très rapidement l’immigration (pas besoin de visa – le douanier me demande simplement « Tourist? » et me tamponne le passeport) et repère Lorenzo, mon chauffeur. Celui-ci, pour raison de sécurité, doit appeler mon agent sur place, Nelson, qui est parti en avance à l’hôtel pour vérifier que tout est OK. Cet appel sert à prouver que Lorenzo est bien mon chauffeur et non un imposteur qui tenterait de me racketter ou me kidnapper. Ambiance.

Le Venezuela, en pleine crise économique, est en effet pris dans une incroyable spirale de violence. Caracas est même considérée comme la ville la plus dangereuse du monde, hors zone de guerre. Le taux d’homicide (11 morts par jour en moyenne en 2015) y est trente fois supérieur à celui du Kosovo pendant la guerre… Et la communauté internationale s’accorde pour dire qu’il est largement sous-estimé. Les rapts sont aussi très fréquents, ainsi que les vols à main armée. Mes différents contacts sur place m’expliqueront qu’ici, il est extrêmement rare de trouver quelqu’un qui ne s’est jamais fait braquer.

Mais tout va bien, Lorenzo est bien qui il prétend être.

Sur la route, je découvre un paysage étonnant. Caracas a été bâtie dans une vallée ceinte de montages et de collines qui, au fil de son développement, se sont couvertes de bidonvilles (appelées ici « barrios »). La multitude de constructions donne l’impression d’arriver dans une fourmilière, ou dans un énorme camp de réfugiés. De nuit, c’est splendide : des milliers de points lumineux forment comme une nuée d’étoiles.

Je descend à l’Hôtel Venetur Alba qui est en fait… l’ancien Hilton Caracas, qui a été nationalisé par Hugo Chavez. Il y a toujours la plaque « hôtel cinq étoiles » à l’entrée, mais nous sommes plus proche de la qualité du Yanggakdo de Pyongyang que d’un palace de Dubaï. C’est finalement un peu l’intérêt de l’hôtel – outre ses prix « socialistes ». Un vieux 5 étoiles décrépi orné de portraits de Chavez, ça vous pose l’ambiance.

L’hôtel est situé dans un quartier qui a vu pousser de nombreux buildings dans les années 1960 et 1970. Riche de son pétrole, le Venezuela a construit à tire-larigot, dans une frénésie que l’on retrouve aujourd’hui dans les Émirats. De ma fenêtre, j’en vois les reliquats : des cauchemars de béton armé, dont les deux tours jumelles du Complexe de Parque central. Elles furent de 1979 à 2014 les plus hauts gratte-ciels d’Amérique du sud, avec une hauteur de 225 mètres. Depuis, elles ont été dépassées par le Costanera Center (303 mètres), à Santiago du Chili.

L’air est âcre et chargé de cendres. Nous sommes à la fin d’un été très sec et les feux de forêt sont légion. Les fumées sont poussées par le vent jusqu’à Caracas et bloquées par les montagnes au nord de la ville.

Alors que nous nous rendons au centre-ville pour dîner, cela donne une atmosphère incroyable. Entre les buildings de béton, le climat d’insécurité omniprésent et le ciel bleu-gris enfumé, j’ai l’impression d’être dans un vieux film d’anticipation. Blade Runner pour l’esthétique, Orange mécanique pour le scénario.

Mon premier repas vénézuélien est on ne peut plus typique : une arepa, galette de maïs ouverte et remplie de ce qu’on veut – pour ma part, de viande de bœuf effilochée et de fromage). Les Vénézuéliens en mangent en permanence, du petit-déjeuner au dîner. C’est un peu l’équivalent de notre baguette.

Malheureusement, Nelson m’apprend que son père de 87 ans a fait une mauvaise chute et est à la clinique. Nous nous y rendons donc, ce qui me permet d’en savoir plus sur le système de santé. Il est dans un sale état : les hôpitaux sont bondés et font face à une pénurie de lits et de médicaments. C’est pour cela qu’il a placé son père dans une clinique, malgré le prix extrêmement élevé pour lui (300 dollars par jour).

A la clinique, nous récupérons sa mère, sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur pour les ramener chez elles. Ça me permet de voir des quartiers d’habitation et surtout de prendre conscience de l’insécurité au quotidien : les résidences sont entourées de lourds portails surmontés de clôtures électriques et, quand nous souhaitons entrer, il faut avoir un œil sur le rétroviseur pour vérifier que personne ne se faufile en même temps que nous et garder un pied sur l’accélérateur, pour déguerpir le cas échéant. La belle-sœur de Nelson m’explique qu’elle a demandé à son patron de changer ses horaires, pour qu’elle puisse rentrer à la nuit tombée. Ouais, Orange mécanique pour le scénario.

Juste avant de rentrer, Nelson me donne un peu d’argent vénézuélien. J’avais d’abord demandé à ce qu’il me change 200 dollars, histoire d’être tranquille pour la semaine (note : finalement, 100 dollars auraient été largement suffisants pour la semaine). Il a préféré m’en changer seulement vingt, en m’expliquant que j’aurais sinon besoin d’un sac à dos pour transporter les billets.

Il faut savoir qu’il existe deux taux de change pour les devises étrangères. Le taux officiel a été fixé par l’Etat. En 2012, il était d’un dollar pour 4,5 bolívars. Aujourd’hui, il est d’un dollar pour 6,3 bolívars. Ce taux officiel est largement, très largement, très très très largement déconnecté de la réalité. L’écroulement de l’économie vénézuélienne s’est accompagné d’une inflation galopante et d’un effondrement de la valeur du bolívar. Au marché noir, un dollar en vaut… 1163. En 2016, il est estimé que l’inflation sera de 720%, ce qui n’arrangera pas les choses.

Le problème, c’est que les billets n’ont pas changé et qu’on se retrouve maintenant à payer 7000 bolívars (un repas pour deux au restaurant) avec des coupures de 50 ! Je me souviens de cours d’histoire où l’on nous racontait que pendant la crise de 1929, les Allemands achetaient une miche de pain avec une brouette de billets. J’en ai eu la démonstration in vivo.

Lire le jour 2 : Caracas : une visite entre quartiers riches (désertés) et bidonvilles

Whaou… Impressionnant… Je ne m’attendais pas à une telle première vision du Venezuela, pays oh combien totalement méconnu (a part dans le jeu de société Risk pour moi…)

Merci pour ton billet toujours aussi écrit avec naturel et sincérité et surtout pour ce nouveau voyage à travers les yeux de Morgan 🙂

Beaucoup aimé votre article.

Je suis tombé dessus par hasard.

J’essayais en me documentant de comprendre pourquoi un certain homme politique de chez nous,

vouait une fascination sans égal pour ce pays.

Votre article est très bien ! Et on le lit toujours quatre ans plus tard. Je passe une épreuve de géographie économique et humaine pour un concours et je me renseignais sur Caracas… les photos sont sans équivoques et plongent dans l’ambiance… belle lecture.